29 ноября — кинопоказ известной немой психологической драмы XX века «По закону» в «Аптекарском огороде»

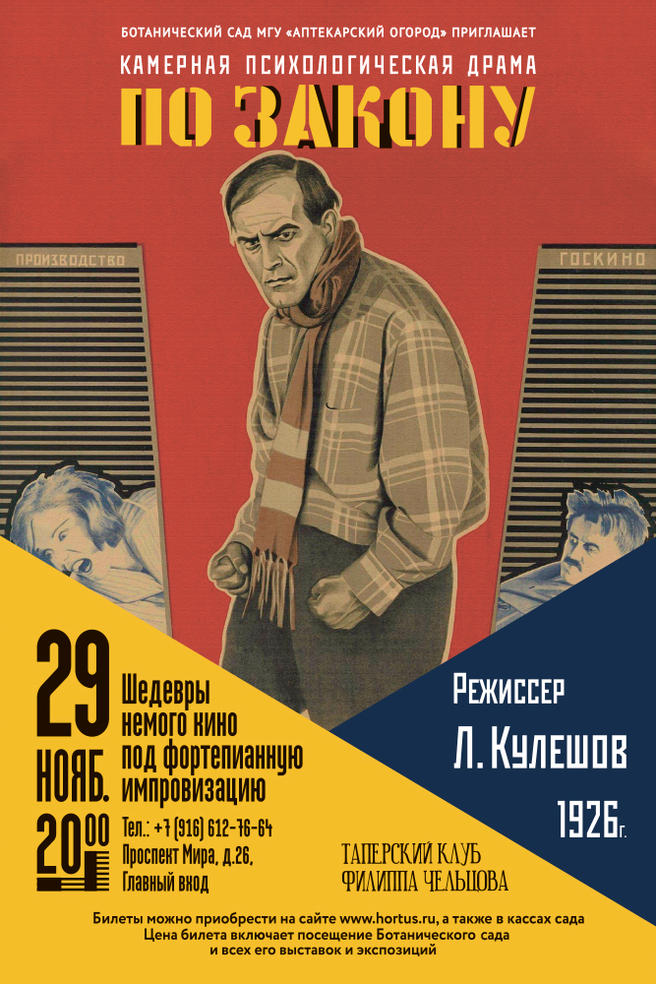

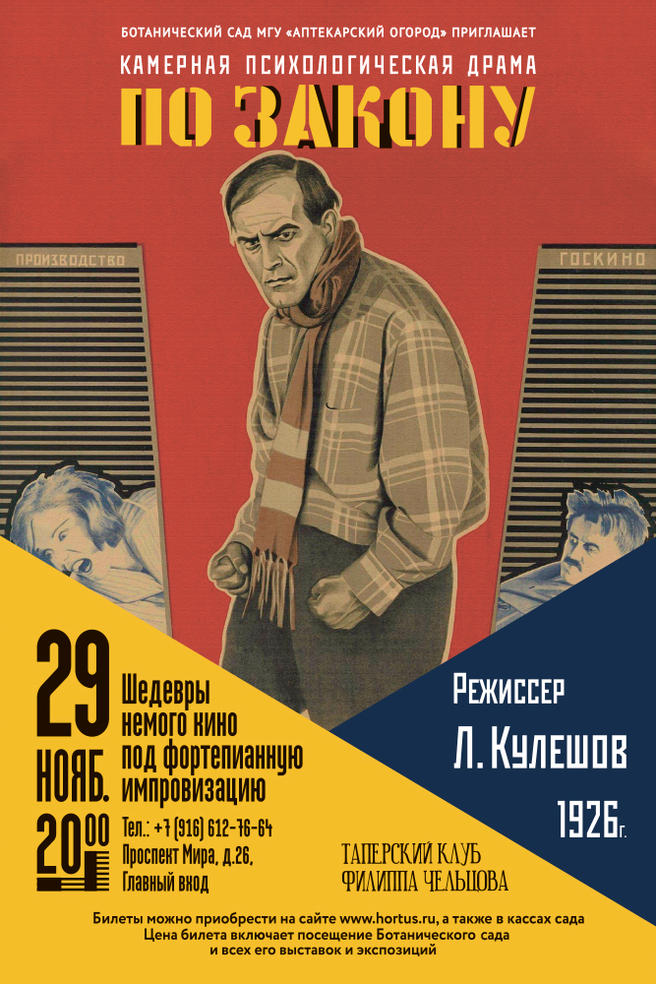

В среду 29 ноября, в рамках бессрочного фестиваля «Шедевры немого кино», в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдёт показ одного из лучших фильмов в мировой истории кино — камерной психологической драмы 1926 года «По закону» («Трое») режиссёра Льва Кулешова, снятой по мотивам рассказа Джека Лондона«Неожиданное».

Как всегда киносеанс будет сопровождаться фортепианными импровизациями тапёра-виртуоза Филиппа Чельцова на рояле XIX века.

Во времена «золотой лихорадки» небольшая группа старателей на берегу Юкона нашла золотоносную жилу. Один из них пытается присвоить себе добытое и убивает двух товарищей. Двое оставшихся, супружеская пара Нильсенов, обезоруживают убийцу, но перед ними встаёт проблема: свершить правосудие самим или на свой страх и риск попытаться вернуться в лоно цивилизации и отдать преступника на общественный суд.

Начало — в 20.00. Место проведения — единственный в России Центр импровизационной музыки «Тапёрский клуб» в «Аптекарском огороде».

Билеты можно приобрести онлайн

на странице продажи билетов

и в кассе «Аптекарского огорода».

Попробовав свои силы в разных жанрах — от приключенческого и фантастического до комедийно-сатирического, Лев Кулешов решил создать камерную картину с минимальными затратами на производство и с небольшим количеством актеров. Рассказ Джека Лондона «Неожиданное», опубликованный в 1905 году, очень заинтересовал режиссера. Всего за сутки Кулешов написал черновой вариант сценария, а затем привлек к работе литературоведа Виктора Шкловского, у которого уже был небольшой опыт участия в создании кинокартин. Кулешов и Шкловский были уверены, что студия заинтересуется их проектом из-за дешевизны постановки: для съемок понадобится всего одна основная декорация, а после двух частей фильма по сюжету в живых остаются всего три героя. Однако этот минимализм сыграл с авторами будущей ленты злую шутку.

Студийное руководство не приняло сценарий, но после статьи в журнале «Советский экран», выступившего в поддержку кинематографистов, лента все же была запущена в производство. Бюджет фильма составил мизерную сумму, и, кроме того, режиссеру было поставлено жесткое условие — съемочный процесс должен занять не более двух месяцев. На все роли Кулешов взял учеников своей учебной мастерской при Госкиношколе, организованной им в 1919 году. В роли Эдит Нильсен режиссер снял свою супругу Александру Хохлову, актрису яркого эксцентрического дарования, за худобу получившую от операторов прозвище Бомбейская Чума.

Натура для съемок была найдена в Подмосковье, неподалеку от Царицынских прудов. Берег Москвы-реки и два одиноких дерева, стоящие у воды, на экране создавали полную иллюзию дикого северного Юкона. Здесь же, на берегу, поставили домик старателей, внутри которого снимали интерьерные эпизоды. Локация была выбрана настолько удачно, что американцы, бывавшие в тех местах, о которых говорится в рассказе Лондона, утверждали, что в фильме Кулешова Юкон больше похож на настоящий, чем Юкон, снятый кинохроникерами. Конечно же, в этом большая заслуга и известного фотографа Константина Кузнецова, который стал оператором фильма. Работа проходила в непростых условиях. Зимние сцены снимали в апреле, и чтобы создать на экране иллюзию суровой зимы, создатели картины прибегали к различным хитростям.

Из-за начавшегося половодья берег, где проходили съемки, в том числе и декорацию домика затопило. Актеры, режиссер, оператор и ассистенты практически целый день проводили по колено в воде, от которой не спасали даже высокие охотничьи сапоги. Между съемочными сменами одежда и обувь не успевали просохнуть, и для скорейшей просушки было придумано засыпать ботинки горячим овсом. Отсыревшая изоляция проводов от осветительных приборов пропускала электричество, и актеров частенько било током. Александра Хохлова позднее полушутя-полусерьезно признается, что электричество помогало ей лучше переживать.

После выхода на экраны фильм был неоднозначно встречен публикой и критиками, однако его авторов это не смутило — результатами своей работы они были полностью удовлетворены. Время расставило все на свои места, и блестящая работа съемочной группы была по достоинству оценена — картина признана не только лучшим произведением Льва Кулешова, но и одним из шедевров мирового кинематографа.

Главное направление деятельности «Тапёрского клуба» — музыкальное сопровождение шедевров немого кинематографа в реальном времени и возрождение тапёрского искусства в России.

В программе осенне-зимнего сезона 2017/18 — регулярные и специальные показы лучших российских и советских немых кинолент в сопровождении игры тапёра Филиппа Чельцова, комментарии киноведов, приглашённые музыканты, тематические циклы показов, мастер-классы по тапёрскому искусству, концерты импровизационной музыки всевозможных направлений и эпох и многое другое.

Директор «Аптекарского огорода» и автор идеи Алексей Ретеюм:

— Основная цель нашего «Тапёрского клуба» — возрождение искусства музыкальной импровизации с двумя важными, но исторически частично утраченными качествами: высоким художественным уровнем, не уступающим «обычной», записанной музыке, и стилистическим разнообразием, не ограничивающимся джазом и смежными жанрами.

Ключевое направление Центра — тапёрское искусство, то есть цельное и высокохудожественное живое музыкальное сопровождение шедевров немого кино.

Мероприятия будут проходить в камерной клубной атмосфере, благодаря которой и достигается необходимый для импровизационной музыки контакт исполнителей с публикой.

Благодаря мобильной сценической площадке, для получения самых интересных и ярких акустических эффектов мы сможем по-разному располагать инструменты и исполнителей. К примеру, рояль и пианино, поставленные по обоим краям зрительного зала для фортепианных дуэтов, позволят добиться практически недостижимого в обычном зале стереоэффекта — зрители буквально попадут «внутрь» музыки и смогут насладиться максимально глубоким погружением в музыкальную ткань.

Отдельно стоит отметить инструмент, который будет участвовать в кинопоказах и музыкальных вечерах — это коллекционный рояль конца XIX века. Аутентичный инструмент для сопровождения немого кино!

В основе кинопрограммы Центра — дореволюционное российское и советское немое кино: фильмы Е. Бауэра, Я. Протазанова, Л. Кулешова, Б. Барнета, Д. Вертова и т. д., а также шедевры мирового немого кинематографа. Особенность вечеров — стилистически достоверная уникальная высокохудожественная музыкальная составляющая, которая отсылает нас к лучшим образцам подлинного тапёрского искусства начала XX века.

В планах деятельности Центра — фестиваль-конкурс тапёров, мастер-классы по сопровождению немых фильмов, гастроли знаменитых таперов России и мира, а также разнообразные музыкальные и музыкально-театральные проекты, связанные с искусством эпохи немого кино (вечера салонной музыки, музыкальные ревю, музыкально-литературные программы).

Центр импровизационной музыки «Тапёрский клуб» расположен в здании главного входа в «Аптекарский огород» (проспект Мира, 26/1, минус 2 этаж).

Во времена «золотой лихорадки» небольшая группа старателей на берегу Юкона нашла золотоносную жилу. Один из них пытается присвоить себе добытое и убивает двух товарищей. Двое оставшихся, супружеская пара Нильсенов, обезоруживают убийцу, но перед ними встаёт проблема: свершить правосудие самим или на свой страх и риск попытаться вернуться в лоно цивилизации и отдать преступника на общественный суд.

Начало — в 20.00. Место проведения — единственный в России Центр импровизационной музыки «Тапёрский клуб» в «Аптекарском огороде».

Билеты можно приобрести онлайн

на странице продажи билетов

и в кассе «Аптекарского огорода».

Попробовав свои силы в разных жанрах — от приключенческого и фантастического до комедийно-сатирического, Лев Кулешов решил создать камерную картину с минимальными затратами на производство и с небольшим количеством актеров. Рассказ Джека Лондона «Неожиданное», опубликованный в 1905 году, очень заинтересовал режиссера. Всего за сутки Кулешов написал черновой вариант сценария, а затем привлек к работе литературоведа Виктора Шкловского, у которого уже был небольшой опыт участия в создании кинокартин. Кулешов и Шкловский были уверены, что студия заинтересуется их проектом из-за дешевизны постановки: для съемок понадобится всего одна основная декорация, а после двух частей фильма по сюжету в живых остаются всего три героя. Однако этот минимализм сыграл с авторами будущей ленты злую шутку.

Студийное руководство не приняло сценарий, но после статьи в журнале «Советский экран», выступившего в поддержку кинематографистов, лента все же была запущена в производство. Бюджет фильма составил мизерную сумму, и, кроме того, режиссеру было поставлено жесткое условие — съемочный процесс должен занять не более двух месяцев. На все роли Кулешов взял учеников своей учебной мастерской при Госкиношколе, организованной им в 1919 году. В роли Эдит Нильсен режиссер снял свою супругу Александру Хохлову, актрису яркого эксцентрического дарования, за худобу получившую от операторов прозвище Бомбейская Чума.

Натура для съемок была найдена в Подмосковье, неподалеку от Царицынских прудов. Берег Москвы-реки и два одиноких дерева, стоящие у воды, на экране создавали полную иллюзию дикого северного Юкона. Здесь же, на берегу, поставили домик старателей, внутри которого снимали интерьерные эпизоды. Локация была выбрана настолько удачно, что американцы, бывавшие в тех местах, о которых говорится в рассказе Лондона, утверждали, что в фильме Кулешова Юкон больше похож на настоящий, чем Юкон, снятый кинохроникерами. Конечно же, в этом большая заслуга и известного фотографа Константина Кузнецова, который стал оператором фильма. Работа проходила в непростых условиях. Зимние сцены снимали в апреле, и чтобы создать на экране иллюзию суровой зимы, создатели картины прибегали к различным хитростям.

Из-за начавшегося половодья берег, где проходили съемки, в том числе и декорацию домика затопило. Актеры, режиссер, оператор и ассистенты практически целый день проводили по колено в воде, от которой не спасали даже высокие охотничьи сапоги. Между съемочными сменами одежда и обувь не успевали просохнуть, и для скорейшей просушки было придумано засыпать ботинки горячим овсом. Отсыревшая изоляция проводов от осветительных приборов пропускала электричество, и актеров частенько било током. Александра Хохлова позднее полушутя-полусерьезно признается, что электричество помогало ей лучше переживать.

После выхода на экраны фильм был неоднозначно встречен публикой и критиками, однако его авторов это не смутило — результатами своей работы они были полностью удовлетворены. Время расставило все на свои места, и блестящая работа съемочной группы была по достоинству оценена — картина признана не только лучшим произведением Льва Кулешова, но и одним из шедевров мирового кинематографа.

Главное направление деятельности «Тапёрского клуба» — музыкальное сопровождение шедевров немого кинематографа в реальном времени и возрождение тапёрского искусства в России.

В программе осенне-зимнего сезона 2017/18 — регулярные и специальные показы лучших российских и советских немых кинолент в сопровождении игры тапёра Филиппа Чельцова, комментарии киноведов, приглашённые музыканты, тематические циклы показов, мастер-классы по тапёрскому искусству, концерты импровизационной музыки всевозможных направлений и эпох и многое другое.

Директор «Аптекарского огорода» и автор идеи Алексей Ретеюм:

— Основная цель нашего «Тапёрского клуба» — возрождение искусства музыкальной импровизации с двумя важными, но исторически частично утраченными качествами: высоким художественным уровнем, не уступающим «обычной», записанной музыке, и стилистическим разнообразием, не ограничивающимся джазом и смежными жанрами.

Ключевое направление Центра — тапёрское искусство, то есть цельное и высокохудожественное живое музыкальное сопровождение шедевров немого кино.

Мероприятия будут проходить в камерной клубной атмосфере, благодаря которой и достигается необходимый для импровизационной музыки контакт исполнителей с публикой.

Благодаря мобильной сценической площадке, для получения самых интересных и ярких акустических эффектов мы сможем по-разному располагать инструменты и исполнителей. К примеру, рояль и пианино, поставленные по обоим краям зрительного зала для фортепианных дуэтов, позволят добиться практически недостижимого в обычном зале стереоэффекта — зрители буквально попадут «внутрь» музыки и смогут насладиться максимально глубоким погружением в музыкальную ткань.

Отдельно стоит отметить инструмент, который будет участвовать в кинопоказах и музыкальных вечерах — это коллекционный рояль конца XIX века. Аутентичный инструмент для сопровождения немого кино!

В основе кинопрограммы Центра — дореволюционное российское и советское немое кино: фильмы Е. Бауэра, Я. Протазанова, Л. Кулешова, Б. Барнета, Д. Вертова и т. д., а также шедевры мирового немого кинематографа. Особенность вечеров — стилистически достоверная уникальная высокохудожественная музыкальная составляющая, которая отсылает нас к лучшим образцам подлинного тапёрского искусства начала XX века.

В планах деятельности Центра — фестиваль-конкурс тапёров, мастер-классы по сопровождению немых фильмов, гастроли знаменитых таперов России и мира, а также разнообразные музыкальные и музыкально-театральные проекты, связанные с искусством эпохи немого кино (вечера салонной музыки, музыкальные ревю, музыкально-литературные программы).

Центр импровизационной музыки «Тапёрский клуб» расположен в здании главного входа в «Аптекарский огород» (проспект Мира, 26/1, минус 2 этаж).

Во времена «золотой лихорадки» небольшая группа старателей на берегу Юкона нашла золотоносную жилу. Один из них пытается присвоить себе добытое и убивает двух товарищей. Двое оставшихся, супружеская пара Нильсенов, обезоруживают убийцу, но перед ними встаёт проблема: свершить правосудие самим или на свой страх и риск попытаться вернуться в лоно цивилизации и отдать преступника на общественный суд.

Начало — в 20.00. Место проведения — единственный в России Центр импровизационной музыки «Тапёрский клуб» в «Аптекарском огороде».

Билеты можно приобрести онлайн

на странице продажи билетов

и в кассе «Аптекарского огорода».

Попробовав свои силы в разных жанрах — от приключенческого и фантастического до комедийно-сатирического, Лев Кулешов решил создать камерную картину с минимальными затратами на производство и с небольшим количеством актеров. Рассказ Джека Лондона «Неожиданное», опубликованный в 1905 году, очень заинтересовал режиссера. Всего за сутки Кулешов написал черновой вариант сценария, а затем привлек к работе литературоведа Виктора Шкловского, у которого уже был небольшой опыт участия в создании кинокартин. Кулешов и Шкловский были уверены, что студия заинтересуется их проектом из-за дешевизны постановки: для съемок понадобится всего одна основная декорация, а после двух частей фильма по сюжету в живых остаются всего три героя. Однако этот минимализм сыграл с авторами будущей ленты злую шутку.

Студийное руководство не приняло сценарий, но после статьи в журнале «Советский экран», выступившего в поддержку кинематографистов, лента все же была запущена в производство. Бюджет фильма составил мизерную сумму, и, кроме того, режиссеру было поставлено жесткое условие — съемочный процесс должен занять не более двух месяцев. На все роли Кулешов взял учеников своей учебной мастерской при Госкиношколе, организованной им в 1919 году. В роли Эдит Нильсен режиссер снял свою супругу Александру Хохлову, актрису яркого эксцентрического дарования, за худобу получившую от операторов прозвище Бомбейская Чума.

Натура для съемок была найдена в Подмосковье, неподалеку от Царицынских прудов. Берег Москвы-реки и два одиноких дерева, стоящие у воды, на экране создавали полную иллюзию дикого северного Юкона. Здесь же, на берегу, поставили домик старателей, внутри которого снимали интерьерные эпизоды. Локация была выбрана настолько удачно, что американцы, бывавшие в тех местах, о которых говорится в рассказе Лондона, утверждали, что в фильме Кулешова Юкон больше похож на настоящий, чем Юкон, снятый кинохроникерами. Конечно же, в этом большая заслуга и известного фотографа Константина Кузнецова, который стал оператором фильма. Работа проходила в непростых условиях. Зимние сцены снимали в апреле, и чтобы создать на экране иллюзию суровой зимы, создатели картины прибегали к различным хитростям.

Из-за начавшегося половодья берег, где проходили съемки, в том числе и декорацию домика затопило. Актеры, режиссер, оператор и ассистенты практически целый день проводили по колено в воде, от которой не спасали даже высокие охотничьи сапоги. Между съемочными сменами одежда и обувь не успевали просохнуть, и для скорейшей просушки было придумано засыпать ботинки горячим овсом. Отсыревшая изоляция проводов от осветительных приборов пропускала электричество, и актеров частенько било током. Александра Хохлова позднее полушутя-полусерьезно признается, что электричество помогало ей лучше переживать.

После выхода на экраны фильм был неоднозначно встречен публикой и критиками, однако его авторов это не смутило — результатами своей работы они были полностью удовлетворены. Время расставило все на свои места, и блестящая работа съемочной группы была по достоинству оценена — картина признана не только лучшим произведением Льва Кулешова, но и одним из шедевров мирового кинематографа.

Главное направление деятельности «Тапёрского клуба» — музыкальное сопровождение шедевров немого кинематографа в реальном времени и возрождение тапёрского искусства в России.

В программе осенне-зимнего сезона 2017/18 — регулярные и специальные показы лучших российских и советских немых кинолент в сопровождении игры тапёра Филиппа Чельцова, комментарии киноведов, приглашённые музыканты, тематические циклы показов, мастер-классы по тапёрскому искусству, концерты импровизационной музыки всевозможных направлений и эпох и многое другое.

Директор «Аптекарского огорода» и автор идеи Алексей Ретеюм:

— Основная цель нашего «Тапёрского клуба» — возрождение искусства музыкальной импровизации с двумя важными, но исторически частично утраченными качествами: высоким художественным уровнем, не уступающим «обычной», записанной музыке, и стилистическим разнообразием, не ограничивающимся джазом и смежными жанрами.

Ключевое направление Центра — тапёрское искусство, то есть цельное и высокохудожественное живое музыкальное сопровождение шедевров немого кино.

Мероприятия будут проходить в камерной клубной атмосфере, благодаря которой и достигается необходимый для импровизационной музыки контакт исполнителей с публикой.

Благодаря мобильной сценической площадке, для получения самых интересных и ярких акустических эффектов мы сможем по-разному располагать инструменты и исполнителей. К примеру, рояль и пианино, поставленные по обоим краям зрительного зала для фортепианных дуэтов, позволят добиться практически недостижимого в обычном зале стереоэффекта — зрители буквально попадут «внутрь» музыки и смогут насладиться максимально глубоким погружением в музыкальную ткань.

Отдельно стоит отметить инструмент, который будет участвовать в кинопоказах и музыкальных вечерах — это коллекционный рояль конца XIX века. Аутентичный инструмент для сопровождения немого кино!

В основе кинопрограммы Центра — дореволюционное российское и советское немое кино: фильмы Е. Бауэра, Я. Протазанова, Л. Кулешова, Б. Барнета, Д. Вертова и т. д., а также шедевры мирового немого кинематографа. Особенность вечеров — стилистически достоверная уникальная высокохудожественная музыкальная составляющая, которая отсылает нас к лучшим образцам подлинного тапёрского искусства начала XX века.

В планах деятельности Центра — фестиваль-конкурс тапёров, мастер-классы по сопровождению немых фильмов, гастроли знаменитых таперов России и мира, а также разнообразные музыкальные и музыкально-театральные проекты, связанные с искусством эпохи немого кино (вечера салонной музыки, музыкальные ревю, музыкально-литературные программы).

Центр импровизационной музыки «Тапёрский клуб» расположен в здании главного входа в «Аптекарский огород» (проспект Мира, 26/1, минус 2 этаж).

Во времена «золотой лихорадки» небольшая группа старателей на берегу Юкона нашла золотоносную жилу. Один из них пытается присвоить себе добытое и убивает двух товарищей. Двое оставшихся, супружеская пара Нильсенов, обезоруживают убийцу, но перед ними встаёт проблема: свершить правосудие самим или на свой страх и риск попытаться вернуться в лоно цивилизации и отдать преступника на общественный суд.

Начало — в 20.00. Место проведения — единственный в России Центр импровизационной музыки «Тапёрский клуб» в «Аптекарском огороде».

Билеты можно приобрести онлайн

на странице продажи билетов

и в кассе «Аптекарского огорода».

Попробовав свои силы в разных жанрах — от приключенческого и фантастического до комедийно-сатирического, Лев Кулешов решил создать камерную картину с минимальными затратами на производство и с небольшим количеством актеров. Рассказ Джека Лондона «Неожиданное», опубликованный в 1905 году, очень заинтересовал режиссера. Всего за сутки Кулешов написал черновой вариант сценария, а затем привлек к работе литературоведа Виктора Шкловского, у которого уже был небольшой опыт участия в создании кинокартин. Кулешов и Шкловский были уверены, что студия заинтересуется их проектом из-за дешевизны постановки: для съемок понадобится всего одна основная декорация, а после двух частей фильма по сюжету в живых остаются всего три героя. Однако этот минимализм сыграл с авторами будущей ленты злую шутку.

Студийное руководство не приняло сценарий, но после статьи в журнале «Советский экран», выступившего в поддержку кинематографистов, лента все же была запущена в производство. Бюджет фильма составил мизерную сумму, и, кроме того, режиссеру было поставлено жесткое условие — съемочный процесс должен занять не более двух месяцев. На все роли Кулешов взял учеников своей учебной мастерской при Госкиношколе, организованной им в 1919 году. В роли Эдит Нильсен режиссер снял свою супругу Александру Хохлову, актрису яркого эксцентрического дарования, за худобу получившую от операторов прозвище Бомбейская Чума.

Натура для съемок была найдена в Подмосковье, неподалеку от Царицынских прудов. Берег Москвы-реки и два одиноких дерева, стоящие у воды, на экране создавали полную иллюзию дикого северного Юкона. Здесь же, на берегу, поставили домик старателей, внутри которого снимали интерьерные эпизоды. Локация была выбрана настолько удачно, что американцы, бывавшие в тех местах, о которых говорится в рассказе Лондона, утверждали, что в фильме Кулешова Юкон больше похож на настоящий, чем Юкон, снятый кинохроникерами. Конечно же, в этом большая заслуга и известного фотографа Константина Кузнецова, который стал оператором фильма. Работа проходила в непростых условиях. Зимние сцены снимали в апреле, и чтобы создать на экране иллюзию суровой зимы, создатели картины прибегали к различным хитростям.

Из-за начавшегося половодья берег, где проходили съемки, в том числе и декорацию домика затопило. Актеры, режиссер, оператор и ассистенты практически целый день проводили по колено в воде, от которой не спасали даже высокие охотничьи сапоги. Между съемочными сменами одежда и обувь не успевали просохнуть, и для скорейшей просушки было придумано засыпать ботинки горячим овсом. Отсыревшая изоляция проводов от осветительных приборов пропускала электричество, и актеров частенько било током. Александра Хохлова позднее полушутя-полусерьезно признается, что электричество помогало ей лучше переживать.

После выхода на экраны фильм был неоднозначно встречен публикой и критиками, однако его авторов это не смутило — результатами своей работы они были полностью удовлетворены. Время расставило все на свои места, и блестящая работа съемочной группы была по достоинству оценена — картина признана не только лучшим произведением Льва Кулешова, но и одним из шедевров мирового кинематографа.

Главное направление деятельности «Тапёрского клуба» — музыкальное сопровождение шедевров немого кинематографа в реальном времени и возрождение тапёрского искусства в России.

В программе осенне-зимнего сезона 2017/18 — регулярные и специальные показы лучших российских и советских немых кинолент в сопровождении игры тапёра Филиппа Чельцова, комментарии киноведов, приглашённые музыканты, тематические циклы показов, мастер-классы по тапёрскому искусству, концерты импровизационной музыки всевозможных направлений и эпох и многое другое.

Директор «Аптекарского огорода» и автор идеи Алексей Ретеюм:

— Основная цель нашего «Тапёрского клуба» — возрождение искусства музыкальной импровизации с двумя важными, но исторически частично утраченными качествами: высоким художественным уровнем, не уступающим «обычной», записанной музыке, и стилистическим разнообразием, не ограничивающимся джазом и смежными жанрами.

Ключевое направление Центра — тапёрское искусство, то есть цельное и высокохудожественное живое музыкальное сопровождение шедевров немого кино.

Мероприятия будут проходить в камерной клубной атмосфере, благодаря которой и достигается необходимый для импровизационной музыки контакт исполнителей с публикой.

Благодаря мобильной сценической площадке, для получения самых интересных и ярких акустических эффектов мы сможем по-разному располагать инструменты и исполнителей. К примеру, рояль и пианино, поставленные по обоим краям зрительного зала для фортепианных дуэтов, позволят добиться практически недостижимого в обычном зале стереоэффекта — зрители буквально попадут «внутрь» музыки и смогут насладиться максимально глубоким погружением в музыкальную ткань.

Отдельно стоит отметить инструмент, который будет участвовать в кинопоказах и музыкальных вечерах — это коллекционный рояль конца XIX века. Аутентичный инструмент для сопровождения немого кино!

В основе кинопрограммы Центра — дореволюционное российское и советское немое кино: фильмы Е. Бауэра, Я. Протазанова, Л. Кулешова, Б. Барнета, Д. Вертова и т. д., а также шедевры мирового немого кинематографа. Особенность вечеров — стилистически достоверная уникальная высокохудожественная музыкальная составляющая, которая отсылает нас к лучшим образцам подлинного тапёрского искусства начала XX века.

В планах деятельности Центра — фестиваль-конкурс тапёров, мастер-классы по сопровождению немых фильмов, гастроли знаменитых таперов России и мира, а также разнообразные музыкальные и музыкально-театральные проекты, связанные с искусством эпохи немого кино (вечера салонной музыки, музыкальные ревю, музыкально-литературные программы).

Центр импровизационной музыки «Тапёрский клуб» расположен в здании главного входа в «Аптекарский огород» (проспект Мира, 26/1, минус 2 этаж).